“うちの山”と聞いて思い浮かべるのはどんな山だろう。生まれ育った故郷にそびえ立っていた山、大人になってから暮らした町を見守る山、何度も通うお気に入りの土地で目にする山。自ら所有していなくとも、頭によぎる山の風景が誰にでもあるのではないか。

とても近い存在であるそれらの山は、日本では国有か公有、私有のいずれか。所有者が決まっているその山との関わり方を、観光やガイドされた登山を除き、実は多くの人はよく知らない。正確には、考えたことがないのではないだろうか。

“うちの山”のカタチを体感する

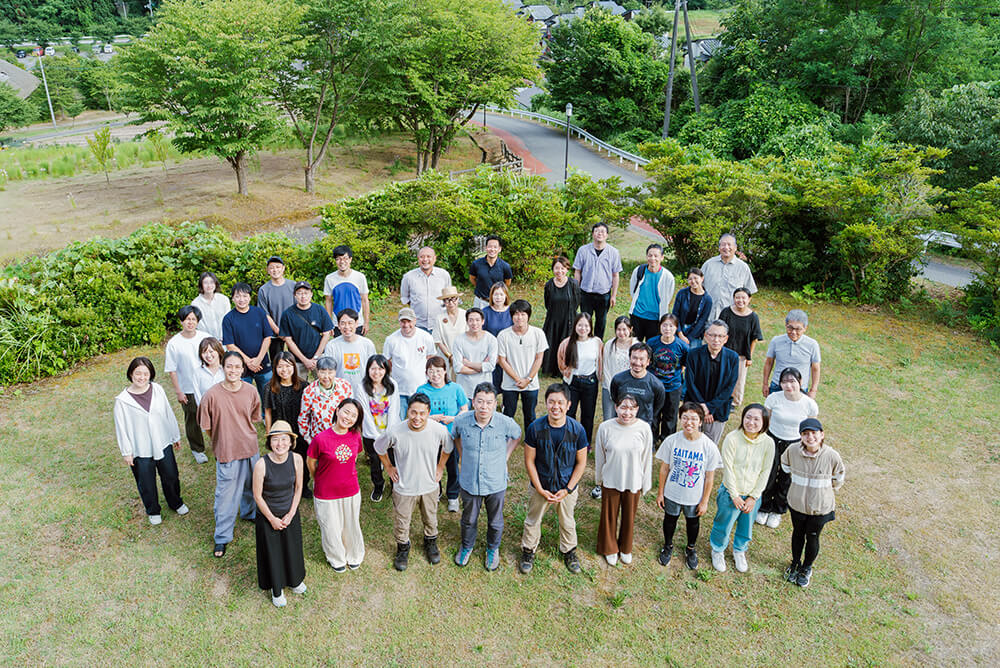

第19回ソウゾウの森会議のテーマは、「どうする?“うちの山” 〜山から地域の未来を考える〜」。地域主催者は、秋田市雄和で山を所有する家に嫁いだ金陽子さんが務める。夫へとその権利が移る未来が近づいているなか「これから”うちの山“とどう関わり、どう引き継いで行ったらいいのだろう」。金さんの、そんな悩みから生まれた企画だ。

舞台となる“うちの山”があるのは、秋田市雄和。秋田駅などがある市の中心部から南東方面に広がるエリアで、秋田空港や国際教養大学の所在地でもある。

当日は、まず秋田駅からJR奥羽本線でひと駅の四ツ小屋駅へ向かった。朝9時、2両編成の奥羽本線にガタンゴトンと揺られる。車窓から駅ビルや住宅地はすぐに見えなくなり、青々とした広大な田んぼと、その奥に山並みが見える風景がしばらく続いた。

到着した四ツ小屋駅は無人駅で、出口で会議スタッフの顔が見えるとホッとする。そこからは送迎バスで約15分。田園風景が続き、ゆるやかに蛇行する道を進むと杉林に入った。その先に水の流れが見えてくる。秋田県で最大の流域面積を誇る雄物川だ。川の流れに目をやりながら数分走ると、高台に赤い屋根、今回の会場である秋田市雄和観光交流館「Villaフローラ」が現れた。

Villaフローラではソウゾウの森会議の概要や本企画に至った経緯、山歩きマップの見方などの講義を受け、その後すぐそばの“うちの山”へと足を運んだ。連日30度を超える暑さが続く7月下旬。幸運にもこの日は雲が日差しから守ってくれたが、暑さ対策をしながらの散策だった。案内人は、金さんと、秋田市内で林業を生業とする伊藤良太さん。現在の持ち主である金さんの義祖父・修一さんも“うちの山”の歴史を教えてくれた。

そもそもこの企画は、2025年4月に開催した第17回会議で、参加者自身にアイディアを考えてもらうグループワークに端を発している。金さんはこの回の参加者で、同じグループにいた伊藤さんに自身の悩みを相談。「“うちの山”を見てほしい」とお願いし、実際に見てもらったことなどが、発案の種になったという。

雄和の森林は6割が民有林。金さんの住む集落でも、山の持ち主の多くが高齢となり、自分の家の山がどこにあるのかわからなくなっている世代が増えてきている。

そんな“うちの山”のひとつへお邪魔する第1部のフィールドワーク。生い茂る草木をかき分けて進むような山を想像していたが、住宅のすぐ後ろにそばだつ、山肌の見える山だった。

歩みを進めると、300年の歴史をもつという加茂神社があり、その少し手前には低い切り株が等間隔に残されている場所があった。新たな杉の苗を植えるために一定の範囲にある木をすべて切ってしまうことを「皆伐(かいばつ)」と呼び、全国的に推進されているのだと伊藤さんが教えてくれる。

一部の木を間引く間伐と比べて皆伐はすべての木を切るため、効率的に木材の収穫ができる一方で、地面に直接落ちる雨量が多くなる。そのため、その斜面下にある住宅などへ土砂が流れやすくなる可能性があるそうだ。

そう考えると、山は持ち主のものだけではない気がしてくる。名前も知らない、でもいつも車窓から見ている山々が、自分の暮らしと直結している。私たちはどうやって山と関わっていったらよいのだろう。そんな思いを抱きながら、“うちの山”のカタチを体感した第1部だった。

健康な山ってどんな山?

日差しは強くなかったが、湿度が高く、散策ではたっぷりと汗をかいた。昼にかけて90分ほど休憩時間があり、一緒にお弁当を食べたり、高台から雄和の景色を眺めたり、Villaフローラ近くにある「ジェラテリアyuwa」にジェラートを買いに行ったりと、思い思いに過ごす。こうしたプログラム外の余白は、第1部の身体的な経験をゆっくりと咀嚼する時間にもなった。

第2部では、最初に“うちの山”が目指したい一例として、秋田市にある「健康の森」についての話を聞く。Villaフローラから雄物川を挟んで車で約15分の場所にある森で、広さは約30ヘクタール。1944年生まれの佐藤清太郎さん(以下清太郎さん)が所有者だ。清太郎さんは、1991年に「秋田森の会・風のハーモニー」を設立し、父から受け継いだ森を会員に解放してきたという。

「清太郎さんみたいな80歳になりたい」とこの森に通っているのが、伊藤さん。また、今回の運営を務める黒崎平さんは、アーティストとして活動しながら「健康の森のような森を作れる人になりたい」と、木こり見習いとして清太郎さんのもとで学んでいる。

清太郎さんが定義する健康の森は、「多様な菌や虫や動植物がいて、人も出入りする“にぎやかな森”」。針葉樹と広葉樹が程よく混ざった生態系のバランスが良好な森を目指している。また、光を地面に届けることのできる間伐により、木々の幹や根を太く健全に育成。この間伐材の中には、焼いて炭にしたり、清太郎さんのブルーベリー園の柵や土壌改良材として活用されるなど、地域で循環しているものもある。さらに、1995年からは、森を“先生”としてレクリエーションを行う「森の保育園」を開催。年間延べ3000人を超える園児がこの森に出入りする“にぎやかな森”を実現してきた。

経済価値がある杉の木(部分)を健康にすることだけではなく、地域(全体)の健康に目を配ってきたからこそ、良好な状態で守られてきた森。そんな理想的な場所が、悩みを抱えた“うちの山”のすぐ近くにあったのだ。

ひとつが残るためには、全体が残らなくてはならない

続いて、今回のゲスト・株式会社トビムシ代表取締役の竹本吉輝さんのプレゼンテーションがある。

同社は「森づくり」を起点とし、木を使ったものづくりや政策づくり、仕組みづくりなど、各地の事情に合わせた事業を、さまざまなパートナーと協業するかたちで行っている。ソウゾウの森会議の共催である株式会社Q0の林千晶さんと立ち上げた株式会社飛騨の森でクマは踊るをはじめ、日本各地に数多くの会社を作り、課題を解決してきた。“うちの山”を生かすヒントがないか、耳を傾ける。

同社の事業では、そのまちの周りにある木などの素材を、地元の気候風土を感知している建築家や工務店などそのまちの人たちの力で、そのまちの空間に使っていくことを大切にしている。それがその地域にとっての持続可能な風景につながると考えているからだ。

例として、国宝の茶室『待庵(たいあん)』の話をしてくれた。わずかな木、竹と和紙、土と畳で作られたこの空間は、侘び寂びの精神が反映されていると言われている。これは、応仁の乱を経た当時の京都に木がほとんどなく、“身近にあるもの”を利用して作った結果なのだという。

そんな同社が考える持続可能社会とは、「カーボンニュートラルを実現する社会」ではなく、「さまざまなものとの持続性や持続困難性について、個々人が自分ごととして認識でき、レスポンスできる社会」。

竹本さんは、大学生のときに出会ったリチャード・ローティの言葉を大切にしているという。「私たちは人類よりはるかに小さな私たちにしか共感できない。けれども、それは永遠に変わらない条件じゃない。共感により手を差し伸べた経験は、私たちの感覚を少し変えて、私たちの範囲を少しだけ大きくする。連帯の範囲というのは、その連帯の実現によって再帰的に(ぐるぐる回って)拡大していく」というものだ。

「この言葉に出会って、身の回りのことしか考えられない自分が、とても小さくて嫌だなと思っていた状態から解放されました。むしろ,“私たち”という感覚をしっかりと享受して、同じ感覚をもつ人たちと一緒に、目の前のことからアプローチしていこうとを考えるようなったんです。“私たち”って思うことが大事だよねと思える仲間と連帯していくことが大切なのかなと思っています」と竹本さん。

続けて、親交のある養老孟司さんからもらった「ひとつが残るためには全体が残らなくてはならない」という言葉も大切にしていると話す。まちに畳屋や瓦屋が残るためには、個々の部材(部分)だけではなく、風景やまち並み、それらを形づくる素材や技術の連関(全体)を守ろうと意識することが不可欠ということだ。「健康の森」が守られている所以と同じであり、この「全体」は、地球という大きなものではなく、”私たち“と思える範囲でいいのだと、竹本さんは言う。

金さんの“うちの山”も、誰かの“うちの山”も、“私たちの山”であると認識することが大切だと気づかされた時間だった。

“私たち”という感覚を享受し、仲間を増やす

続くクロストークでは、金さん、伊藤さん、黒崎さんの3人から竹本さんへ質問が投げかけられる。

黒崎さんの問いは「健康の森では、“身近にあるもの”を使うということは自然にできているけれど、経済的に自立する難しさを感じている。乗り越えるにはどうすればよいか」というもの。

これに対して竹本さんは、岡山県西粟倉村の「ユカハリ・タイル」の事例をふまえながら答えてくれる。一般的なフローリング材は3〜4mの長さなのに対し、ユカハリ・タイルは10cm×50cmの板を5枚合わせて作った50cm四方の組み合わせ自由なフローリング材で、村内に細く節の多いヒノキと杉しかなかったことから生まれた商品だという。真っ直ぐ長く良質な木材があれば生まれなかった、一般的には価値のない“身近にあるもの”を価値あるものに変換し、成功した事例だ。

合わせて、トビムシのグループ会社である東京・森と市庭の事例を紹介。東京都では、木育が木質化補助の条件であることから、「木こりになれる遠足」や保育士への研修など、木育事業を都から受託。それをもって都内保育園の遊具や下駄箱などを木質化する事業を行っているという。木質化するという部分だけでは経済的に実現し得なかった事業を、周辺にある制度や、まちの機能を意識し、まち全体で必要とされている木育事業に着手することで可能にしたのだ。

伊藤さんからは「林業事業者である自分は、林業の先にある製材や、木材・木工製品の販売が必要だと感じている。そこで、自分で木を加工して製品を作ってみるものの、継続が難しかったり、売る場所を見つけられなかったり、一歩踏み出してはみるけれど、うまくいかないということを繰り返している」という悩みが寄せられた。

すると竹本さんは「林業事業者が林業以外のことをするのは、大変なこと。それに対してのアプローチはふたつ。大変でも飛び込むか、仲間にやってもらうか。連携する仲間は、友人だけではなくて、A社とかB社とかでもいいわけです」と助言。やはり、”私たち“という意識を共有できる仲間を見つけることが大切なのだ。

“私たちの山“として意識する

山を歩き、登壇者の話を聞いて、“うちの山”への意識は変わっただろうか。10のグループに分かれ、まずはアイスブレイク。山は近い存在か、遠い存在かを考え、グループ内で共有する。その後、地域主催者からの3つの問いについてディスカッション。その内容を全体に発表した。

ひとつ目の問いは「第1部で歩いた“うちの山”または、あなたの身近な山のポテンシャルは何だと感じるか?」。これには、山菜や薪が採れる、アクティビティができる、癒される、景観として美しい、防災になるなど、ポジティブな答えが多く提示された。

ふたつ目の問いでは、第2部の登壇者の話を聞いて、「自分事として活かすことができそうなこと」を話し合う。実際に山を所有、あるいは引き継ぐ予定がある人からは、その山の広さや状況を調べたり、活用法を考えるなど、具体的に行動を起こしてみようと思えるようになったという声が挙がった。一方、山を所有していない人からは、身近な山を“私たちの山”と意識するきっかけになった、自分の暮らしや仕事とその山を結びつけ、関わり方を考えてみようと思ったといった声を聞くことができた。

最後の問いは「“うちの山”と自分の暮らしがつながっていたら、どんなシーンが生まれ、どんな未来がソウゾウできますか?」というもの。ディスカッションを重ねることで、山に対して自分たちがより主体的に関わる視点が生まれたのだろうか。「裏山の杉を使って住宅を建て替えたり、家具を作ってみたい」「別荘やリモートワークができる場所があったらうれしい」「キャンプ場にする。カフェやマルシェを開きたい」など、さまざまな想像が語られる。

山には可能性がある。そして私たちの暮らしと結びついていて、守っていかなければならないものでもある。山の持ち主は、自身でその活用方法を考えられないときは、声をあげ、仲間を見つける。山の持ち主でない人は、持ち主を知り、関わりをもつことから始める。そうして“私たちの山”と認識し、仲間になった人たちと本気で考え、取り組めば、豊かに生まれ変わる山の姿が見えるのではないだろうか。そんな希望を持てた回だった。

金さんも「“私”にはできないと思う一方で、繋がりを大事にしたらできることがあるかもしれないと思えた」と全体を振り返る。金さんには“うちの山”に先祖が残した「舟の木」をどうすべきかかという悩みもあった。「子孫が将来、舟を作れるように」と残したと伝わる、樹齢100年を超える巨木。舟にするのではない、今の暮らしに必要な活用法を、今日出会った仲間と一緒に前向きに考えることができそうだ。

想像できない未来が待っている

最後に、主催である国際教養大学の工藤尚悟さんと、株式会社Q0の林千晶さんが行った総括でも、“私たち”と認識することの大切さが話された。工藤さんは、“うちの山”と掲げ、“私”だけの問題に閉じてしまっていたテーマ設定を振り返った。金家の山を一緒に歩き、健康の森や竹本さんの話を聞いたことで、「“私たち”は金さんの“うちの山”を“私たちの山”と思えるようになった」と今日一日での気づきをもってとりまとめた。

“私たち”という意識をもつことで、そこで起こっていることは自分ごとになり、反応できるようになる。その反応が怒りであれ、悲しみであれ、諦めであれ、希望であれ、それによる行動を考えるときに、山(部分)だけを見るのではなく、地域(全体)を意識することもまた不可欠であることを学ぶことができた。

また、先のディスカッションの全体発表では、参加者の一人から「“うちの山”のために、誰と一緒に、何をしたらいいか。今日ここに集まっているメンバーで本気で考えて、繋がったら、なんとかなるはず。ソウゾウの森会議を、話し合いで終わるのではなくて、結論を出してやってみるところまでできる場にしませんか」という、主催側が想像していなかった意見が出た。

林さんは「来年度、ソウゾウの森会議は、課題解決の一歩を踏み出す場に進化できそうですね」とコメントした上で、「想像できることをやるのは、ある意味当たり前。想像できなかったことができる、あるいは目の前に起こるということに私たちはワクワクするのかもしれませんね」と展望を語った。

“「森」を活かせる地域起業家を育み、支え、つなげる場”を目指し始まったソウゾウの森会議。第19回は、“うちの山”をどうするかを考えることをきっかけに、“私たち”という感覚を得て繋がった仲間たちが、“私たち”の課題解決のために実践し、“私たち”の地域をつくっていく未来を想像できた時間だった。想像できたのだから、この未来はきっと創造できるのだろう。その先に、想像できない未来があるのだと思うと、とてもワクワクする。

取材・文/佐藤春菜 写真/星野慧 編集/加藤大雅

開催概要

【テーマ】

「どうする?“うちの山” 〜山から地域の未来を考える〜」【開催日時】

2025年7月26日(土)10:00~16:00【場所】

“うちの山” /秋田市雄和観光交流館 Villaフローラ【参加者】

45名秋田 COI-NEXT拠点 ソウゾウの森会議

主催:公立大学法人国際教養大学

共催:株式会社Q0

運営:黒崎平

連携:公立大学法人秋田県立大学、公立大学法人秋田公立美術大学