5月下旬、夏の足音が聞こえてきていた秋田。しかし、それまでの温暖な気候から打って変わって肌寒い当日の朝。長袖に着替え、第18回ソウゾウの森会議が行われる仙北市へと向かう。今回のテーマは「自然観光の持続性」。舞台となるのは秋田でも屈指の観光地である田沢湖。第1部では野外アクティビティが予定されているため、なんとか天気が持ちこたえてくれることを願いながら、車を走らせた。

薄いブルーの田沢湖、湖畔から眺める

午前10時、集合場所である田沢湖キャンプ場に着き車から降りると、空には薄いブルーの雲が広がっており、風が強く肌寒い。幸い黒い雨雲は見当たらなかった。周囲をぐるりとドライブしたり、近くのスキー場から眺めたことはあったが、湖畔に下りて湖をゆっくりと眺めるのは初めてで、参加者が集まるまでの間、静かな景色を堪能する。

そうこうするうちに参加者が集まってくる。受付を済ませて、過去回の顔なじみと談笑していると「天気は大丈夫そうなので、予定通り全てのアクティビティを実施します!」という元気なアナウンスがある。午前中は、地域ガイドの案内のもと、五感をつかって自然を楽しむアクティビティが用意されている。参加者はSUP、カヤック、サイクリング、ウォーキングのグループに分かれて田沢湖の自然を満喫する。

かつてあった暮らしを想像する

今回の地域主催者は、株式会社遊名人代表取締役の東風平蒔人さん。沖縄県出身で、進学を機に秋田の地を踏み、大学卒業後は地域おこし協力隊としてグリーンツーリズム促進を担当。現在は民宿運営やインバウンド旅行客向けのガイドを担う事業を行っている。彼の「では、僕らも出発しましょう」という掛け声と共にウォーキングも始まった。

ウォーキングのグループはキャンプ場から徒歩で15分ほど離れた「県民の森」へ歩く。道すがら立ち止まり、植生の説明、湖の魚や湖畔の木の実などが縄文時代から人々の暮らしを支えていたことについて紹介がある。

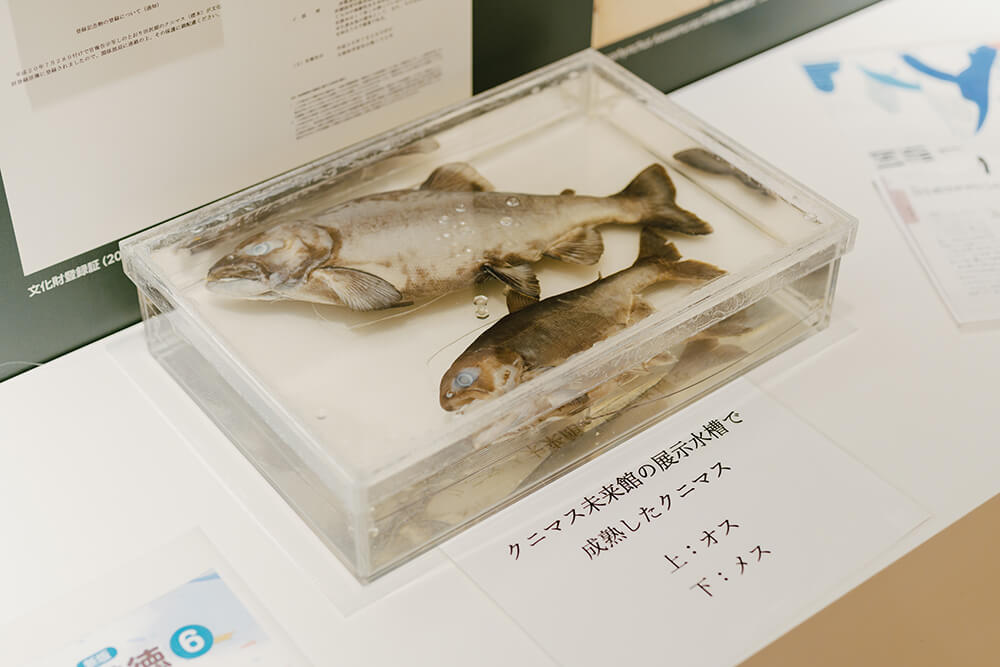

田沢湖と言えば観光地、というのは、1960年代後半から形成されたイメージであり、それ以前は人々の暮らしが営まれていた場所だった。しかし、その環境を大きく変えてしまったのが、1940年から現在まで行われている田沢湖の北に位置する玉川水源からの湖への注水。湖水で玉川の酸性水を中和し、農業用水と、水力発電の動力源を確保することが目的だった。しかし、湖水の酸性度が高くなりすぎたことにより、固有種であるクニマスを始めとする魚類が激減してしまった。ウォーキングの折り返し地点だった「県民の森」の小高い丘の上から湖を見下ろし、ここから漁をする舟が見えていた景色もあったのだなと、と思いを巡らせた。

キャンプ場への帰り道、歩くペースが一緒だった3人で「秋田で忖度なしに美味しいと思ったものある?」という話になる。「秋田市雄和の農家レストランが好きで、よく県外からのお客さんを連れていく」と秋田市在住の方。どこか懐かしさを感じる店内、山菜や旬野菜の天ぷら、元気なお母さん方の接客。地元民が通う店は、その家族、友人にも当然広がり、更に帰省客、旅行客にも広がるのだろう。「自分の住む地域には、そんな行き先はあっただろうか?」と思い巡らす。用意されたプログラムからだけでなく、雑談から気づきを得られるのもソウゾウの森会議の楽しみだ。

一緒に「いただきます」

アクティビティを終え、全ての参加者が田沢湖キャンプ場へ戻ったあと、昼食のため少し離れた集落の会館へ移動。周辺で農家をしながら民宿業を営むお母さん方が、豚汁、がっこ(お漬物)を用意してくれていた。午後に向け、エネルギーとなるメインのおにぎりは参加者各自でつくるスタイル。炊飯器の前に並び、炊き立ての白米の熱さを手のひらで感じながら、軽くにぎり形を整え、鮭や昆布などの具を思い思いに詰め込む。皆で声を揃えて「いただきます」。

豚汁の中に見慣れない野菜があり、「これはなんですか?」と聞いたところ、「うるい」という山菜だと教えてもらう。少しとろみがありながら、シャキシャキとした歯ごたえがとても美味しい。旬の恵みをいただく豊さを感じる。

注文し、一人で食べるだけでなく、「お米がつやつやだね」のように感想を言い合いながらみんなでにぎるという共通の体験をすることで、美味しいという気持ちが共有できる。また、作ってくれた方の顔が見えることで、いただいているという感謝の気持ちもより深まる。忙しない日々ではなかなか時間を持てない、人と一緒につくる工程から楽しみ、美味しさを共有することのありがたさを感じる時間だった。

触れたものにしか、愛情を向けられない

「ごちそうさまでした」と皆で手を合わせた後、湖の反対側に位置するクニマス未来館へと移動する。この施設では、絶滅したと思われていた固有種クニマスが山梨県の西湖で発見された経緯と、再びクニマスをはじめとする魚類が生息できるよう、田沢湖再生に挑む内容が紹介されている。ひと通り展示を見終えた参加者が会議室に集まり、第2部の会議が始まる。

まずは今回のゲストである、株式会社SANUのCEOである福島弦さんによるプレゼンテーション。

北海道で生まれ、豊かな自然の中を30分以上かけて登校する子ども時代を送った福島さんは、レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』を引き合いに出しながら、子どもなら誰しも持っている自然の神秘さや不思議さに気づく感性の大切さを語る。人は「触れたものにしか、愛情を向けられない」という言葉に、確かにと頷く。

しかし現在は都市に人口が集中する時代。そこでのPCやスマホに頼った仕事やSNSなどを通じた人との関わりがもたらす疲れやストレスから、人々が余暇に自然を求める傾向は強まっている。一方、地方では人口減少によって里山など、これまで受け継いできた環境を維持するのが困難になりつつある。そんな福島さんの、幼少期に育まれた価値観と現代における課題感をふまえて生まれたのが、「Live with nature. / 自然と共に生きる。」をブランドコンセプトとして掲げ、人と自然が共生する社会の実現を目指す、「SANU 2nd Home」というサービスだ。都市生活者を中心としたユーザーに対して、サブスクリプション型別荘や共同所有型別荘を提供することで、自然へのアクセスに対するハードルを下げ、共生を意識したライフスタイルへの変化を促すことを目指す。

2025年6月現在、32拠点、217室に広がっているSANU。2028年には国内100拠点を目指し、2035年にはその数を国内外含めて500にすることを掲げている。大都市に人口が集中する中で、SANUが広がり、自然の価値を感じられる人が増えることで、事業と共に人と自然が共生する未来も現実度が増すだろう。

消費から離れ、生活を取り戻す旅

福島さんの事業紹介後、株式会社Q0の林千晶さんのファシリテーションのもと、福島さん、東風平さんによるクロストークが行われた。

冒頭、「観光のトレンドについて教えてほしい」という問いかけに対して、福島さんが「観光は日常生活の写し鏡だと思っている。日常生活で満たされないものを、旅先に求めるという欲求は変わっていない」と切り出す。「ただ、今までおもてなしやサービスを観光地に求めていたのが、日常にこれだけ情報やサービスが溢れたことで、疎かになっている暮らしを観光に求めるようになってきているのではないか」と続けた。確かに、今日体験したこと、味わったものは特別ではない。幼少期に経験はあるけれど、今の日常には出てこない暮らしの1コマだった。東風平さんもインバウンド客を案内した際に高い評価を得るのは、特別な体験=「非日常」ではなく、その土地の人がごくあたり前に営んでいる日常、しかし訪問者にとっては異なる日常=「異日常」の体験であるとつけ加える。

続けて、林さんから「秋田でSANUの拠点を作るためには何が必要?」とより踏み込んだ質問が投げられる。それに対して「ちょっとまだ先ですね」と即答する福島さん。理由を尋ねられると、拠点開業のためには、①アクセスが容易であること、②圧倒的な自然の豊さがあること、③地域の事業者やお店が近くにあること、という3つの要素が必要だという。

田沢湖はどうか。自然の豊かさは申し分ないが、家族連れが都心部から車で行くには遠いことが障壁になる。また、旧来の観光における旅行者が求めるサービスは旅館や道の駅などの観光施設が担ってきたことが多いが、これからの旅行者にとってはむしろ、一軒のパン屋やカフェ、レストランがローカルへの入口になる場合が多いという。都市部に比べて、マップに載っていない、電話しか問い合わせができない、入りにくいなど、ローカルな体験ほどアクセスにハードルがある地方では、都市生活者にとって馴染みのある形態であるほうがアクセスしやすい。そのうえで、地域の食材を活かした商品を提供したり、地域のプレイヤーとつながっていることが価値になる、すなわち訪問者と地域を繋ぐ場翻訳者が必要となるということだろうか。秋田という土地の強みと弱みを認識させられるセッションとなった。

未来の観光をソウゾウする

これからの観光を考えるうえで示唆に富んだクロストークの時間が終わり、ディスカッションに移る。

まず参加者は配られたワークシートにそって、ここまで体験した中で感じたこと、考えたことを書き出す。SUPを体験した方は「遊びや地域の知識がある人と巡ることで、予想外の体験に出合える」と感じたという。アクティビティに人が介在することで生まれる価値があるということだろう。また、「都市で生活している人にとっては、自然の中での簡単なウォーキングや湖畔で黄昏る時間すらも価値に感じる」という意見も挙がる。これはまさに東風平さんがクロストークで述べていた「異日常」という概念につながる話に感じた。

続いて、田沢湖に対して感じた課題、その課題を解決する方法について議論する。やはりアクセスは障壁になるだろう、と発言する人がいる一方で、時間と労力をかけてたどり着くからこその価値もあるだろうという意見も出る。また、現状不足している、現代のライフスタイルに合わせたコーヒーショップなどの施設ができることが、田沢湖らしい観光につながるのだろうかという疑問も呈される。きっと誰しもが賛同する正解はない。その中で大切になってくるのは「何を目指すのか」ということになるだろう。

最後は、ソウゾウの森プロジェクトが時間軸として大切にしている「10年」先の「未来の観光のカタチ」を、参加者それぞれ書き出し、グループで、そして最後に全体で話し合った内容を共有する。印象的だったのは、「もし酸性の水が田沢湖に入ることがなくクニマス漁が行われる風景が残っており、田沢湖畔で暮らしを営む人がいたら風景や観光資源は違っていたのではないか?」という発言。過去を変えることはできないけれど、田沢湖の観光を考える視点として大切にしたいのは、すでにある自然や文化、そして暮らしを損なうことなく、時代に合わせて価値化していくことなのではないか。

従来の観光では、より多くの人に向けてわかりやすくパッケージングされた観光体験が求められてきた。しかし、これからの観光において、旅行者が望むのはその土地土地にある固有の生活を味わうこと。そのときに大切になるのは、受け入れ先となる地域の人自身が暮らしを楽しみ、充実させていくことではないだろうか。

暮らしを磨き続けることが観光の新たな光となる

アウトドアアクティビティで体感した田沢湖の自然。クニマス未来館で学んだ田沢湖の歴史や環境の変化。おにぎりを皆で握ることや地元の方との交流で味わった地域の暮らし。今日一日で体験したことの中にこれからの観光のヒントが詰まっている。交通アクセスや情報発信などの課題は確かに存在するが、開発されきった観光地、都会の観光スポットと同じものさしで何が足りないかと考えることによって、本来目を向けるべき地域観光の種が埋もれてしまっていた可能性もある。

年月をかけて築き、受け継がれてきた人々の生活が続いているか。そして、それをどう翻訳し、旅行者に価値として提示していくか。地域で生活する私たち自身が暮らしを磨くこと。地域観光の未来はそこにかかっている。

取材・文/大橋修吾 写真/星野慧 編集/加藤大雅

開催概要

【テーマ】

自然観光の持続性【開催日時】

2025年5月31日(土)10:00~17:00【場所】

田沢湖/クニマス未来館【参加者】

44名

秋田 COI-NEXT拠点 ソウゾウの森会議

主催:公立大学法人国際教養大学

共催:株式会社Q0

運営:株式会社遊名人

連携:公立大学法人秋田県立大学、公立大学法人秋田公立美術大学