暑さが落ち着き、過ごしやすくなった9月下旬、秋田県五城目町で第20回ソウゾウの森会議が開催された。五城目町は、日付の末尾に2、5、7、0がつく日に開催される「五城目朝市」で知られている。起源は1495年といわれ、2025年時点で530年も続いてきた歴史ある市だ。

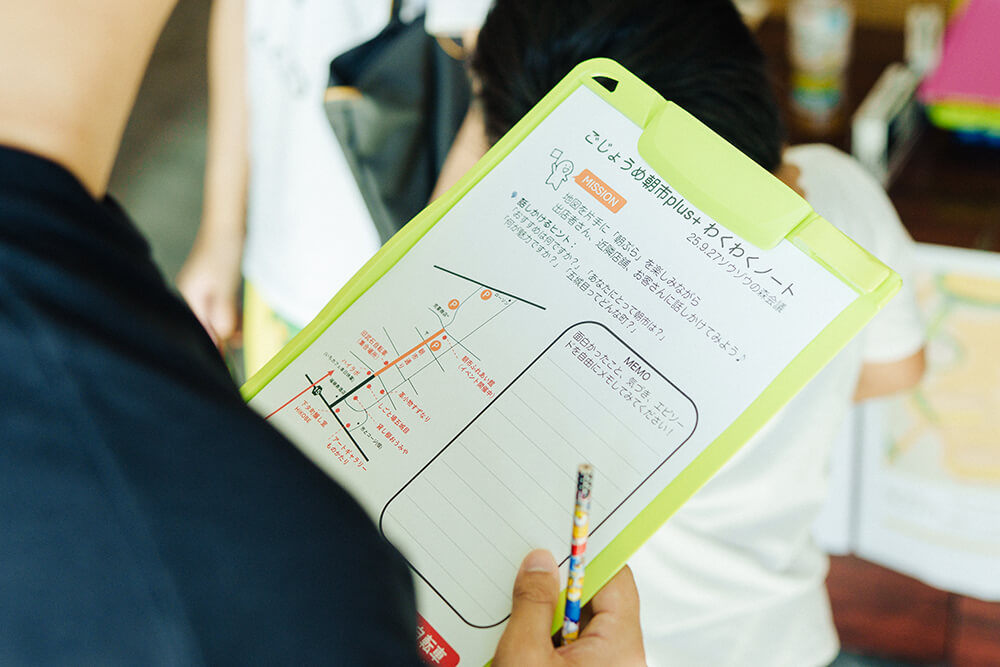

そんな五城目町を舞台にして掲げられたテーマは、「小商いから見つめる地域の未来〜これから10年の“朝市”を考える〜」。実際に朝市を歩くことが第1部のフィールドワークだ。爽やかな秋晴れの朝、ウキウキした気持ちで会場を目指した。

五城目のまちを、歩いて感じる

五城目町は秋田県の中央部、八郎潟干拓で知られる八郎湖の東に位置している。朝市が開かれる「朝市通り」まではJR秋田駅から北へ約35km。町内に鉄道駅はなく、バスがJR八郎潟駅前から運行している。五城目バスターミナルから会場までは徒歩約5分だ。

まちの中心部は、比較的細い通りに寺があったり店が並んでいたりと、歩くのが楽しい。午前9時過ぎ、朝市通りに着くと、約200メートルの道が歩行者天国になっていた。テントが並び、人が行き交う様子が見える。

平日の五城目朝市では、比較的高齢の人が野菜や山菜、鮮魚などを販売する静かな風景が見られるそうだが、今日は土曜日。週末に開催日が重なる朝市は「ごじょうめ朝市plus+(通称:朝ぷら)」と呼ばれ、菓子や雑貨の店を出す若い世代が増えるそうだ。週末にオープンする近隣の店を一緒に巡ることもできるため、よりにぎやかな朝となる。

この朝ぷらの仕掛人が、今回の地域主催者である「五城目朝市わくわく盛り上げ隊」。第1部では「お配りした地図を片手に朝市とその周辺を自由に歩いてください。出店者や歩いている方にどんどん話しかけてみるのが楽しむコツです」と、自己紹介もそこそこに散策へと送り出してくれた。

まずは朝市通りを歩いてみる。旬のキノコ、焼き菓子、お酒、古本とさまざまなものを売る店が連なる。そうした物販だけではなく、子どもが体験したり遊べる場所が多いのも印象的だ。縁日のように、小さな子どもがきゃっきゃと行き来している様子が微笑ましい。出店料にも驚かされた。間口1mにつき、町内在住者は110円、町外在住者は210円。これから事業を始めたい人たちがチャレンジしやすい場所にもなっていることだろう。

その後地図を頼りに近隣店舗をめぐった。五城目には移住者も多く、朝市通りやその周辺に店や交流場所が続々と生まれているという。

「ハイラボ」に入るとコアスタッフの松浦真さんが施設の説明をしてくれた。ここはデジタルテクノロジーを使って遊んだり学んだりできる場所。プログラミングも学ぶことができ、9時から18時まで、10歳から18歳は無料で利用できるのだという。「18歳までに自分の仕事をつくろう」がコンセプトだ。

「しごと場五城目」は、呉服店を改修したコワーキングスペース。朝ぷらの日は開放していて、見学することができる。元自転車店を改修した交流スペース「貸し棚おうみや」には、趣味のものを展示できる「趣味の棚」と、商品を販売できる「ショップ棚」が並ぶ。大正期の民家を改修したのが「ギャラリーものかたり」。絵本や書籍の展示・販売のほか、展覧会やトークイベントなどが開催される。どの場所も、往時の繁栄の面影を残し、美しくリノベーションされていた。創造したり、表現できる場所が多いようにも思う。

ひときわ賑わっていたのが「下タ町醸し室HIKOBE」。1688年創業の「福禄寿酒造」の日本酒や、酒粕をつかったスイーツなどを楽しむことができる店だ。革製品が並ぶ「革小物すずなり」では、愛用品のお直しやお手入れの相談に来ている常連客の姿が見られた。地元のものを大切に長く使うことができる環境が育まれている空気を感じ、心地よい気持ちになる。

530年続いてきた朝市を土壌に、新しい小商いが芽吹き、育ってきたまち。朝ぷらがひとつの契機となって生まれた風通しのよい空間が、五城目という土地にはあった。

BABAME BASEへ

買い物をして、出店者とおしゃべりをして、あっという間にお昼になった。第2部の会場は朝市通りから車で約10分の「五城目町地域活性化支援センター(愛称:BABAME BASE)」。馬場目川を渡ると、窓の外の景色が住宅街から田んぼと木々へと変わっていった。

山間の小さな集落にあるBABAME BASEの建物は、2000年竣工の旧馬場目小学校。廃校となったのち、2013年からはシェアオフィスとして活用されている。

第2部を前に、施設1階にある「ポコポコキッチン」でランチを兼ねた交流会が開催された。狩猟免許をもつBABAME BASEの運営メンバーが捌いたという熊肉を使ったカレーを、丸いテーブルに座って参加者と雑談をしながら口へ運ぶ。人生初の熊肉。筋肉質で固いのかと思いきや、脂味があって柔らかく、臭みもない。おいしい。聞けば、仕留めてすぐの新鮮な熊肉を2日間煮込んでいるという。体温が上昇し、エネルギーが湧いてくるのを感じた。

交流会では、フィンランドからやってきたゲストたちによる自己紹介もあった。フィンランド北カレリア州の研究者や起業家で、ソウゾウの森プロジェクトの「森を基盤とした価値創造を通じた自律的な豊かさの共創」と類似したビジョンを掲げ、地域振興に取り組んでいる。秋田県と同地域の経済連携プラットフォームを提案するシンポジウムが秋田市で開かれることを機に来日し、ソウゾウの森会議に参加。朝ぷらを体験し、BABAME BASEにも一緒に来ていた。

事業計画をつくらないカフェ経営

交流会を終え、全員で体育館へと移動。第2部へ。今回のゲストは、影山知明さん。東京・国分寺で「クルミドコーヒー」「胡桃堂喫茶店」を営んでいる。影山さんの著書1を読むと、歩ける範囲のまちに小商いが活気づいている五城目と国分寺はとても似ている気がする。そんな感想をもって朝ぷらを体験し、影山さんのプレゼンテーションの時間を迎えた。

1『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~』(大和書房)

『大きなシステムと小さなファンタジー』(クルミド出版)

影山さんは大学卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー社を経て、独立系ベンチャーキャピタルの創業に参画。この頃は「稼げ、お金を増やせ、急げ」というような日々を送っていたという。転機が訪れたのは35歳のとき。国分寺の実家を建て替えることになり、「まちの縁側のような場所になるといいな」という思いでクルミドコーヒーを始めた。

始めてみると「カフェという仕事がやればやるほど面白くなった」という影山さん。今では生涯やり続けたい天職だと思えるほどこの仕事が好きになったと話す。

そんな影山さんのカフェ経営の特徴のひとつが、事業計画をつくらないこと。前職では、投資をするか否かの判断を、企業の事業計画を見て決めるのが仕事だったが、カフェを始めてみて、計画をきっちり立てれば立てるほど、仕事が面白くなくなっていくことに気がついたのだという。

毎日消化試合のようになってしまい、計画に熱心であればあるほど、お客やスタッフとのやりとりから生まれる思いがけない状況をキャッチするセンサーが衰えてしまう。せっかく面白いアイデアが生まれても、事業計画に書いていないことはできないと判断してしまう。これは可能性をむしろダメにしてしまっていると。

「一日一日の営業、一人一人のお客さん、一杯一杯のコーヒー。これに全力を注ぐ。これをやってさえいれば、関わり合いの中から自然と起こるべきことは起こっていく。結果として、自分たちも想像しなかったようなワクワクする未来にむしろ連れて行ってもらえるのではないか、そんな風にイメージしました」と影山さんは話す。

必要なのは、創造的な想像力

こうして影山さんは、植物が育つように店や社会をつくっていく方法論があると考えるようになった。どう育つかわからない種が、外部環境と関わりながら、その種しかできない唯一無二の樹形を成していくことを理想としている。だから事業計画をつくらない。この反対が、事業計画を先に決めて、計画に最短距離で辿り着こうとする方法論だ。形にすると、前者は逆三角形(▽)後者は三角形(△)。影山さんが取り組んでいるのは前者だ。

今の世の中を見れば、社会の大多数の仕組みは△で成り立っている。影山さんは、これを「大きなシステム」。そして、自分たちの取り組みである▽を「小さなファンタジー」と表現した。放っておけば、大きなシステムにどんどん引っ張られてしまう。それに対抗しうる力として選んだファンタジーという言葉の意味を、影山さんは著書で「創造的な想像力」と表現した。枠組みや制度、慣習から自身を解き放ち、ここにない未来をつくっていく力として。

ソウゾウの森会議の「ソウゾウ」と通じ合う言葉。「吹けば飛ぶような小さな存在と思われながらも、ともにそれぞれのもち場で、しぶとく大きなシステムに抗い続ける。今日はそんな仲間にお会いできた感覚ももっています。五城目と国分寺でファンタジー同盟を結べたらいいですね」と影山さんは笑う。

小さくてもいい、自立的な経済循環

こうして大きなシステムに抗っていくために、国分寺のまちでは「小さくていいから、自立的な経済循環をつくろう」とよく話しているという。そこから生まれた取り組みのひとつが、「地域通貨ぶんじ」だ。2012年に始まり、2025年現在で13年間続いている。

名刺大のぶんじには、使う、あるいは誰かに渡す際に、「ありがとう」「おいしかった」というような感謝のメッセージを書くことができる。受け取った人は、国分寺エリアの約30店舗で使用でき、お店は地元の農家から野菜や果物を仕入れる際に使うことができる。そして、農家は援農ボランティアへお礼として渡すことでまちの中を巡っていく。また、個人間で感謝の気持ちを伝え合うため、メッセージカードのようにして日常的に使われていることも特徴だ。。換金性は一切ないものの、まちの中で、お互いの仕事を交換し合う媒介として使用され、ぶんじが使われれば使われるほど、大きなシステムへとお金が流れにくくなる。まちの経済を支えるひとつのアイデアだ。

もうひとつの取り組みが、2020年に始まったシェアハウス「ぶんじ寮」。20の居室とふたつのゲストルーム、管理人の部屋から成り、家賃は3万円。その一部は地域通貨で支払うことができるため、現金に頼る比重を減らすことができる。また、寮という暮らしの場を共有することで、カフェではなかなか達成が難しい、人の関わり合いの深度を高めることもできている手ごたえを感じているという。「五城目町にも20〜30人規模のシェアハウスがあったら、世代を超えた夜な夜なの語り合いができ、そこから新しいアイデアが立ち上がってくるのではないか」。そんな提案で、影山さんはプレゼンテーションを締め括った。

朝ぷらは、縁側のような場所

続いて、主催である国際教養大学の工藤尚悟さんのファシリテーションのもと、「五城目朝市わくわく盛り上げ隊」と影山さんによるクロストークがある。

五城目朝市わくわく盛り上げ隊のメンバーは、五城目町出身の佐沢由佳子さんと坂谷彩さん、地域おこし協力隊として五城目町に着任した石岡香澄さんと石田万梨奈さんの4人。出会いは約10年前。当時、五城目朝市は、出店者と来場者の高齢化がともに進み、衰退の一途を辿っていたという。

その頃開催したのが五城目町の未来を考えるワークショップ。そのとき佐沢さんは「朝市をもっとワクワクする場所にしたい」という絵を描いていたそうだ。10年経った今、それが実現。2016年に4人が始めた朝ぷらが、五城目朝市を、「お年寄りがものを売る場所」から「小商いのスタートの場所」「子どもの遊び場」へと価値変換させた。さらに坂谷さんは2018年、朝市通りに「いちカフェ」を開業。朝市の時間以外も五城目に人が訪れる、留まるきっかけをつくり出している。

ここ10年間で大きく変化してきた五城目朝市。工藤さんから影山さんに、朝ぷらを体感した印象を聞くと、影山さんも理想としている「縁側」という言葉が真っ先に思いついたという。いろいろな人がふらっと立ち寄れて、思いがけない人間関係の交差点になるような場所。朝ぷらの時間は、そんな空間が確かに五城目に実現していた。

共通の問いをもつ

同じように縁側のような場所を理想としてきた国分寺では、できるだけルールをつくらないことで、一人ひとりがのびのび自分を発揮する環境を育ててきたという。影山さんはその状態を「一つひとつのいのちが最大化する」と表現する。その結果、クルミドコーヒーを開業した17年前と比べて、まちで何かを始めるときに好意的な反応を得られることが増えたそうだ。

年月をかけて、いろいろな個性をもった種が育ちやすい土壌になってきたのだろう。出店当時は、周りから「国分寺は老人と病人のまちだから商売が難しい」と言われたり、「コーヒーの値段が高い」と言われたりもしたそうだが、店が続いていくことで、徐々に地元の人たちが認めてくれるようになった。長い時間、ちゃんと続けることの大切さも影山さんは重ねて話す。

この話に大きく頷く五城目朝市わくわく盛り上げ隊の4人。朝ぷらも、始めた当初は、まずは町外の人が興味をもって来てくれた。そうしてまちの外から五城目朝市が評価されるようになることで、地元の人も来てくれるようになったという。今では子どもが走りまわったり、若者がデートをしていたり、目に見える景色は大きく変わった。

最後に工藤さんから影山さんに「大切にしている価値観は何か」という問いが投げかけられる。

「共通の問いをもつこと」。影山さんはそう答える。自由気ままに枝葉を伸ばす植物が伸びゆく道筋として太陽を意識するように、さまざまな思いや理想をもった一人ひとりが共通の問いをもつことだと。

「一つひとつのいのちが大切にされる社会をつくるには?」。それが、影山さんと仲間たちにとっての問いだ。それへの答え方は人それぞれで違っていていい。何に違和感や問題意識を感じるか、共通の感覚をもった一人ひとり、一つひとつの種が、豊かな森を育てていく。

未来の朝市を想像する

10分間の休憩を挟み、グループに分かれてのディスカッションへと移る。最初にアイスブレイクとして、今日1日の気づきを一人ひとりが発表する。

今回秋田県に初めて来たという参加者からは、「地域性を知ることができるいい機会。みんな楽しそう。朝市通りで行われていたお笑いライブを見ている年齢層が高めで、みんなで笑い合っているのが印象的だった」との声。出店者のひとりと1時間も話し、これからの夢を聞いたという参加者もいた。オーバーツーリズムの解消法として、田舎への、環境を壊さない質の高い観光のあり方に関心があるという学生は、地域の人に受け入れてもらうヒントを得られて学びになったそう。

こうして初対面の人たちとの緊張もほぐれ、「自分だったらこんな朝市にしたい」というワクワクをディスカッションする時間に入る。雑談を重ねながらアイデアを付箋に書き、模造紙に貼っていく。約30分、未来の朝市を想像するのは楽しい時間だった。

その後、各グループがアイデアの一部を発表。「朝市の出店(でみせ)をまわって定食をつくる」「遠方からゲストに出演してもらう」「山菜やキノコの食べ方を教えてもらうワークショップを開催する」「みんなでラジオ体操をする」など、朝市のコンテンツをさらに充実させるアイデアが多く寄せられた。

このほか、「椅子やベンチを置き、座って話せる場所をつくる」という環境を改善するアイデアや、「ぶんじ寮の五城目バージョンをつくる」「短期でも共同生活ができるシェアハウスをつくる」といった、五城目町との関係人口を長期的に築いていくアイデアも聞くことができた。

「アイデアを出してみることが一歩目。10年後、当然のように取り組んでいるものがこの中から出てきたらいいなと思います」と話す五城目朝市わくわく盛り上げ隊の4人。

10年前、同じようにまちの人たちと出し合ったアイデアを4人が着実に育て、朝ぷらを現実のものにしてきたように、一人ひとりのワクワクの種が、これからの五城目の10年を形づくっていくのだろう。

「小さなファンタジー」の森を育てる

会を締めくくる総括では、影山さんが、朝市のようなハレの日だけではなく、日常のケの五城目の可能性をもっと探求するとより面白いことが生み出されるのではないかと提言。そして最後に、「国分寺でみなさんをお待ちしています」と、五城目の人たちと国分寺の人たちが関係人口となって、関わり合いを深めていくことへの期待を寄せた。

また、株式会社Q0の林千晶さんからは、続けていく視点をもってアイデアを出すことの大切さ、そして、影山さんが提示した小さなファンタジーの▽は大きなシステムの△と比べてものすごく小さかったけれど、ウェルビーイングが求められるこれからの時代、小さな▽の数は増え、規模が大きくなっていくのではないかという希望が語られた。

「一つひとつのいのちが大切にされる社会」は「大きなシステム」の力が強い社会のなかではまだささやかな存在かもしれない。けれどもそれが、国分寺、五城目、そしてまた別の地域でと、世界のあちこちで育っていけば、それは「小さなファンタジー」の森になる。そんな光を感じられた時間だった。

取材・文/佐藤春菜 写真/星野慧 編集/加藤大雅

開催概要

【テーマ】

「小商いから見つめる地域の未来〜これから10年の“朝市”を考える〜」【開催日時】

2025年9月27日(土)10:00~16:30【場所】

ごじょうめ朝市plus+/BABAME BASE【参加者】

65名秋田 COI-NEXT拠点 ソウゾウの森会議

主催:公立大学法人国際教養大学

共催:株式会社Q0

運営:一般社団法人ドチャベンジャーズ

連携:公立大学法人秋田県立大学、公立大学法人秋田公立美術大学